虫歯治療

虫歯について

虫歯とは

虫歯とは、細菌の作り出す酸によって歯の表面が侵され、溶けていく病気です。

進行すると、歯に穴が開き、痛みや感染を引き起こすことがあります。適切な予防や速やかな治療が行われないと、最悪の場合歯を失うことにつながる可能性があります。

虫歯の原因について

カイスの輪という3つの条件(細菌、歯の質、糖質)に時間の経過を加えた4つが虫歯発生の原因になります。

口の中に存在する細菌(Streptococcus mutansやLactobacillusが有名です)が、私達が食べたり飲んだりする糖分を分解し、その結果として酸を生成し、歯を溶かしていきます。つまり、甘いものをよく食べる人や間食が多い人は虫歯になりやすいです。

しかし、反対にあまり歯を磨かなくても虫歯にならない人もいます。これは口腔内の細菌数が少なかったり、生まれながらにして酸に抵抗性の強い歯質を持っている可能性があります。

当院の虫歯治療の特徴

治療の痛みに対する

医院の配慮について

当院では、ほとんどの治療において浸潤麻酔を行います。

痛みなく歯科治療を行うには、まずはこの浸潤麻酔を用いるしか方法はありません。針を使用する麻酔にはなりますが、昔のような痛いイメージとは変わりつつあると思います。

まず、表面麻酔を針の刺入部にしっかりと作用させた後、ゆっくりと薬液を注入していきます。針の太さも35Gという極めて細い針を用いるため、「痛くなかった」とおっしゃっていただける方がほとんどです。

その日の体調や、急性症状のある状態では、麻酔が効きづらい場合もございますので、ご不安なことは何なりとお申し付けください。

虫歯の症状と治療法

について

虫歯の段階(C1~C4)により治療法が異なります。

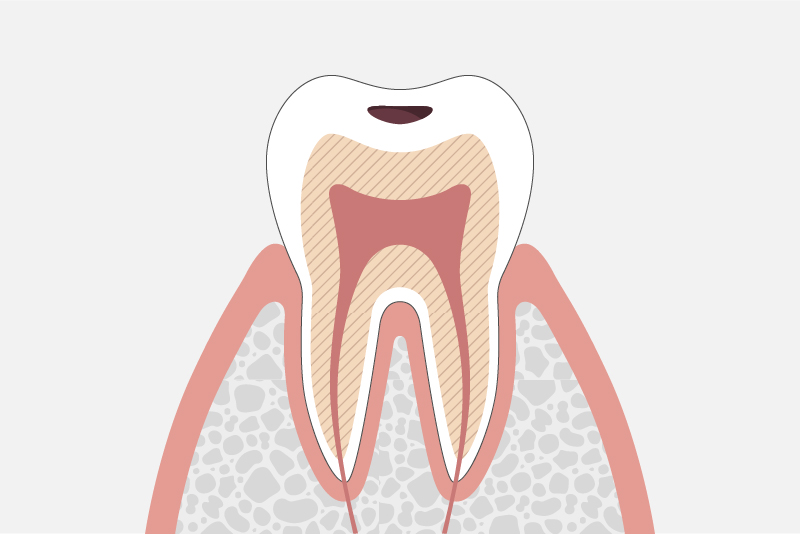

C1:エナメル質内の虫歯

C1は、歯の表面のエナメル質に軽度の損傷が見られる状態です。

痛みを感じることはほとんどなく、目視で確認できる小さな穴や白濁が特徴です。

フッ化物を応用し、適切な口腔ケアを継続することにより再石灰化が可能な場合もありますが、治療の介入が必要な場合もあります。

いずれにしても早期発見が重要です。

治療法

特に歯の隣接面にできたC1の虫歯は、食渣が溜まったり、フロスが引っかかりやすくなってきます。

その場合、今後の進行の可能性やリスクを考慮した上で治療に介入していきます。最小限の切削量で虫歯のみを削り取り、コンポジットレジンという強化プラスチックを用いて欠損した歯を修復していきます。

治療の流れ

コンポジットレジンの長期的な成功の可否を分けるのは、レジンの歯質への接着をいかに上手く行うかにかかっています。

麻酔を行った後、切削器具を用いて完全に虫歯を除去していきます。唾液が入らないように防湿を行い、コンポジットレジンを充填します。光硬化後に噛み合わせの確認・調整・研磨を行います。

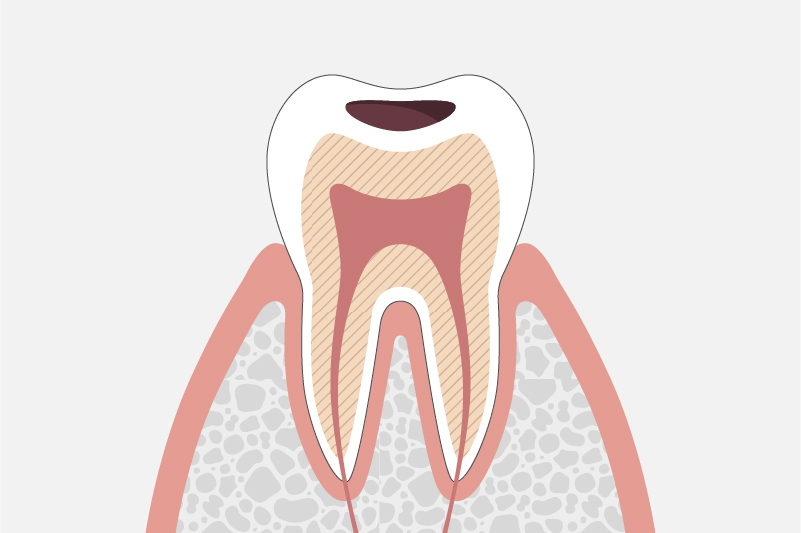

C2:象牙質に達した虫歯

C2は、虫歯がエナメル質を越えて、象牙質にまで達した状態を示します。

象牙質は歯の中でエナメル質の下に位置し、神経に近い部分です。

C2は、比較的虫歯が進行した状態であり、冷たいものや甘いもので痛みを感じることがあります。

治療法

治療方法は大きく分けて直接修復と間接修復の2つに分かれます。

前者は、C1治療でも述べたコンポジットレジンを用いる方法です。ただし、C2はC1に比べて虫歯による歯の実質欠損が大きく、歯の神経近くまで虫歯が進行してしまっているケースもあります。

この場合、治療した歯を再度虫歯にさせないことがとても大事になってきます。なぜならコンポジットレジンと歯質の界面から虫歯が進行する2次う蝕が形成されると、虫歯がC3へと移行し、神経をとらなけばならないリスクが高まるからです。

そこでおすすめする方法がダイレクトボンディング治療です。ダイレクトボンディングは、歯質とコンポジットレジンの接着力を極限まで高めることができます。

これにより材料的な劣化や破折が起きづらくなります。また、歯の形態を模倣し、審美的、機能的な形態に仕上げることができます。

次に、後者の方法として、インレー・アンレー修復(詰め物)があります。これはレジン修復では強度的に長期予後が見込めないような、隣接面を含む大きな欠損の場合に適応されます。

保険診療ですと、メタルインレー(いわゆる銀歯)、CAD/CAMインレー(強化プラスチック)があり、保険外治療ではセラミックインレーおよびジルコニアインレーが主流となってきています。

治療の流れ

インレー・アンレー修復では、麻酔を行った後、切削器具を用いて完全に虫歯を除去します。その後、詰め物が収まる形態に丁寧に歯を切削していきます。

この過程を窩洞形成と呼びます。保険の場合は、寒天アルジネートを用いてお口の型取りを行い、セラミックなどの保険外の場合はシリコーンを用いて型取りを行います。

当日は仮蓋をつけてお帰りいただき、後日完成したものをセメントを用いてセットしていくという流れになります。

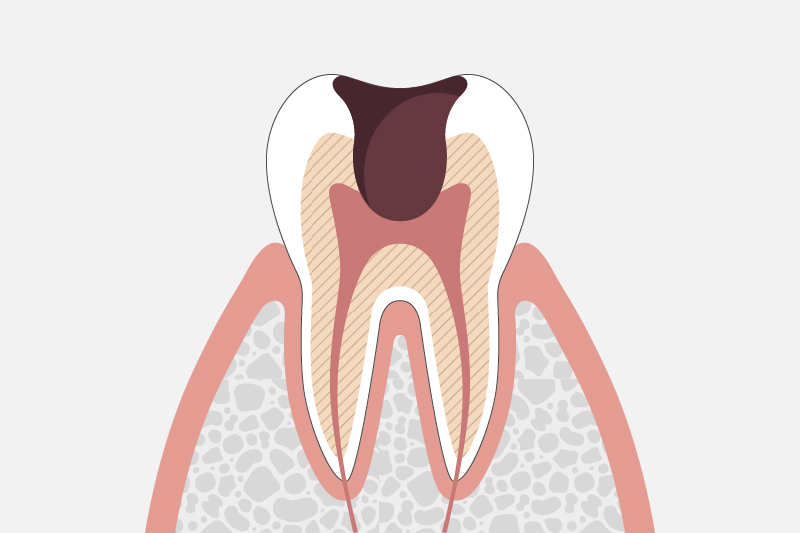

C3:歯髄(神経)に達した虫歯

C3は、虫歯が象牙質を超えて、歯髄(神経)に達した状態です。歯髄には血管や神経が含まれているため、痛みや炎症が強くなることがあります。

冷たいものや温かいもの、さらには噛んだときにも強い痛みを感じることがあります。

最悪の場合、歯髄が壊死して感染が広がり次のステージへ移行してしまうこともあります。この場合、それまでの強い痛みがなくなっていくのも特徴の一つです。

治療法

虫歯が歯髄まで到達していた場合、抜髄(歯の神経の治療)が必要になります。根管治療は、感染した神経を取り除き、根管と呼ばれる歯の根の内部を清掃していきます。

根管の形態や数は歯種および人により異なる場合も多く、清掃が完了するまでに複数回の来院が必要になるケースもあります。

自発的な症状が消失し、根管内部にも問題がなければ根管充填(根の中に緊密にお薬を詰める作業)を行い根管治療は終了です。

治療の流れ

麻酔を行い、虫歯を完全に除去するまでは、C2の治療と同じ流れになります。ここで虫歯が神経まで到達している場合、冠部歯髄と呼ばれる神経上部の組織が目視で確認できるようになります。

毛細血管に富んだ組織のため、出血を伴う場合が多いです。根管治療は細菌との戦いであり、唾液やその他の不純物が根管内に入ってしまうことを防がなくてはなりません。

そのため隔壁と呼ばれる接着性レジンを用いた防御壁を築いた後、ラバーダム防湿(ゴムのマスク)を装着してその後の治療を進めていきます。

専用の器具を用いて根管内に残存した神経組織を取り除き、消毒を繰り返しながら根管を拡大していきます。治療が複数回に渡る場合は、仮の蓋を装着してお帰りいただきます。

根管内部の清掃が済み、自発的な症状が消失したタイミングで、根管充填を行い、その後は、歯冠を元の形態へ回復するため、補綴処置(被せ物を作る)へ移行します。

通常、根管治療後の歯は、そもそも虫歯で歯を大きく削ってしまい強度が弱くなるため、コアと呼ばれる土台を築造した後、クラウン(被せ物)を製作していきます。

被せ物は、保険内ですとメタルクラウン(金銀パラジウム合金・チタン)もしくはCAD/CAMクラウン(ハイブリッドレジン)をご選択いただけます。

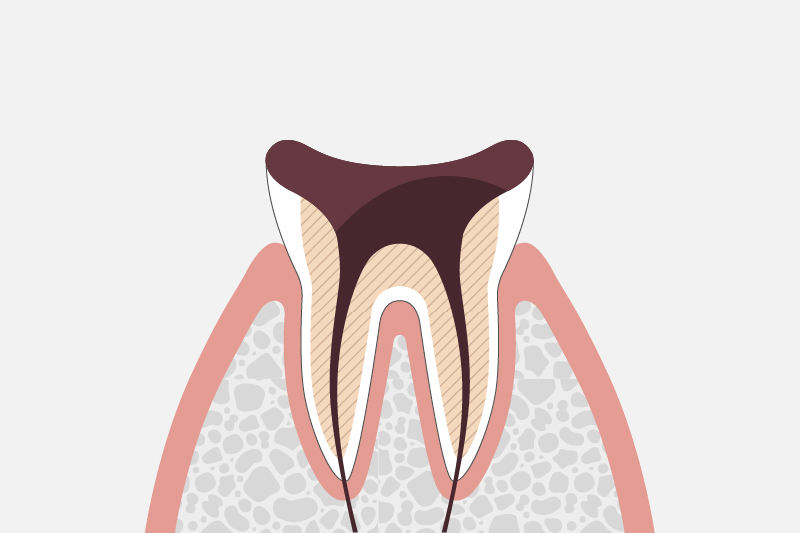

C4:歯質が失われた虫歯

C4では、虫歯が歯の全体を破壊し、歯根しか残っていない状態です。

この段階では、痛みが非常に強く出る場合と、神経が細菌感染を起こして死んでしまうため、痛みがなくなる場合もあります。

治療法

基本的には抜歯が選択されることが多いです。歯の強度が不足しており、クラウンによる補綴治療を行えないからです。

抜歯を回避する方法として、根面板と呼ばれるキャップを歯根に装着し、義歯の支えとして使用する方法や、矯正的に歯根を引っ張り、歯の強度を確保した上で補綴を行う、ルートエキストルージョンという方法があります。口腔内や歯の状態により、適応は限られます。

治療の流れ

抜歯の場合は、欠損した部分に代替的な方法を用いて歯を補う治療を行います。大きく3つに分けて、インプラント、ブリッジ、義歯があります。

インプラントについて

当院では、スイス製のストローマン社(Straumann)のインプラントを使用しています。

世界でトップシェアを誇るメーカーであり、長年の臨床研究と実績に裏打ちされた信頼性の高さが特徴で、特に優れた骨結合性を持つSLActive®表面処理技術を採用しているため、治癒期間の短縮が期待できます。

義歯について

当院では、金属の留め金(クラスプ)が目立つため見た目を気にされる方には、ノンクラスプデンチャーをご用意しております。

口腔内の状況によってはおすすめできない場合もあります。詳しくはお気軽に当院へご相談ください。

虫歯の予防法について

日々の口腔ケアが虫歯を防ぐ最も有効的な方法です。

セルフケア

歯磨き

1日2回、朝と夜に歯を磨くことが基本です。

特に食後や間食後に磨くことで、口内の糖分や食べかすを取り除き、歯垢の蓄積を防ぎます。

歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを使うことも重要です。

食生活の管理

甘い食べ物や飲み物は虫歯を引き起こす原因となります。食べた後に口をすすぐ、もしくは食後に歯を磨くことが効果的です。

また、過度に酸性の飲食物(ジュースや炭酸飲料など)を避けることも大切です。

歯磨き粉の選び方

フッ素が含まれた歯磨き粉を使うことで、歯の表面を強化し、虫歯の予防に役立ちます。

歯科医院での定期的な

メインテナンス

歯科検診について

歯科医院でのメインテナンスは、虫歯を予防するために非常に重要です。

専門的なケアを受けることで、セルフケアでは届きにくい部分をチェックし、早期の問題発見ができます。

定期的な歯科検診は、年に3〜4回の歯科検診を受けることが推奨されます。虫歯や歯周病など、早期に問題を見つけて治療することができます。

専門的な器具を使って歯垢や歯石を取り除くことができます。これにより、セルフケアでは取りきれない汚れを除去し、虫歯や歯周病を予防します。

また数年に1回はレントゲン写真を撮影し、目視での確認が難しい隣接面の虫歯や、詰め物や被せ物内部の状態を確認することも有効的です。

フッ化物の使用

フッ化物は、虫歯予防に非常に効果的な成分です。

フッ素を適切に使うことで、歯の再石灰化を促進し、酸による歯の脱灰を防ぐことができます。

具体的な使用方法

フッ素入り歯磨き粉の使用

フッ素を含んだ歯磨き粉(1,450ppm)を使うことで、毎日の歯磨きで自然にフッ素を取り入れることができます。

フッ素塗布

歯科医院では、高濃度(9,000ppmm)のフッ素を歯に直接塗布する処置が行われることがあります。特に虫歯になりやすい子どもや高齢者には効果的です。

これらの予防法を組み合わせて実践することで、虫歯のリスクを大きく減らすことができます。セルフケアをきちんと行い、定期的に歯科医院でチェックを受け、フッ素を積極的に取り入れることが虫歯予防の鍵となります。